third district gallery | archives |佐原宏臣一覧

| オリジナルプリントのお求めなどお問合せはお気軽に:info@3rddg.com |

|

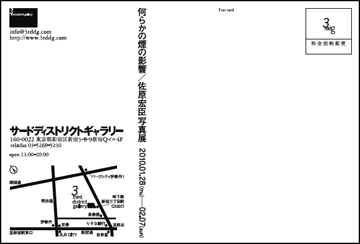

#29 2010.1.28 - 2.7 35mm、4×5in. モノクロ 11×14、16×20in. 30枚

近親の葬儀写真。 佐原宏臣 |

| 『Sakichi』 DVD/35分 カラー 2010年5月制作 撮影・編集/佐原宏臣 2010年5月、表参道画廊での「何らかの煙の影響」展の際に発表した映像作品。 |

|

親族のいる状態―佐原宏臣の写真と映画

倉石信乃

* 佐原宏臣の連作「何らかの煙の影響」は、2003年から2009年までの7年間に亡くなった、7人の親族の葬儀とその周辺を記録したものである。完成に7年を費やしたこの作品は、今日の日本人の典型的な慣習を生々しい事実として捉えているかに見える。あるいは、地方における親族の共同体のフォークロア的現在を、静かな衝撃とともに証言するものだといえるかもしれない。しかし注意すべきなのはこの作品が、あくまで実家とその周辺という、私的な限定のうちにある環境に踏みとどまろうとする決意の賜物であることだ。その決意によって観者へと送り届けられるのは、正確な記録ではなくその著しい断片化による記録の逸脱である。誰の死を扱っているのかという同定に関する情報を意図して欠くことにより、7人の死は、ある風景、ある場面、ある身振りへと徹底して断片化されてある。個々の死は、物語的な秩序を生成せしめる成分となることは決してない。その代わりに佐原は、一人の死をその個別性から解放して、当の死をきっかけに内発的に生じる親族関係のネットワークと、それが作り出す特有の質感を伴う「状態」としかいいようのない「現在」を捉えようと腐心している。極言すれば、身内の死をめぐる「絆」以外に、佐原は撮るべきものをあえて見出さずにじっとしている。そしてあとのすべてを捨象してかかっている。この激しい限定は、佐原の作品の特異性を印づけており、写真制作の行為と、それによって把握される死を、個人の所産に帰してきた近代的思考に抵抗しているとさえいいうる。

** 見かけは暴きたてるほどの激しさは感じられず、むしろ淡々しく装っているようでいても、誰もが面倒だからやり過ごしているわずらわしい私的な領域にいつの間にか侵入しながら、気がつくとあまり触れてほしくはない秘密に触れているばかりか、ずっと触れ続けている。佐原の写真は、そのような触感を観者に与えることにおいて、この上なく露骨であり過激だ。この過激さは写真家の「位置」によってもたらされるものだ。 写真家は、自身も葬儀のメンバーでありながら、儀式の余白において出来事を観察する。とても中間的・両義的な位置に立っているといえる。映画『sakichi』には、病院でかなり重篤とおぼしき老人を前にしながら、あけすけな会話を繰り広げる家族が出てくる。そこに撮影者である佐原本人は姿を現さずに声によって自然に介入している。浜名湖近傍で話される方言によって構成されたシーンは他にもあるが、そこに介入する作者のオフの声音はいずれも、佐原の中間的な位置を典型的に指し示しているといってよい。かくして写真家はつねに、葬儀と法事に集う親族とは顔見知りであり故人に対する悲しみの感情を共有しながらも、自らは出来事の余白に退きつつ、出来事の渦中にいては視覚化できないものを直截につかみだし、暴露する。写真家は親族の一人として、ことさらに身構える必要のない「身内」の醸し出す感情の流露に肯定的に身を委ねる一方、それに時として抗う冷静なカメラの眼の要請にも従う。その結果、写真と映画の中には、葬儀や法事からわれわれが想定してしまう「悲しみの類型」からずれて定着する親族の表情と身振り、さらには風景の布置も散見できるだろう。またおおむね群像としてある被写体のまなざしの交錯は、簡単にはたどることのできない感情の襞を一つのミステリーとして造形していく。 佐原の連作は、死のもたらす悲しみの劇として、顕著な叙述性を持っているわけではない。それは、死そのものよりもむしろ、死を契機として少しずつ見えてくる時の移ろいを扱うものだ。佐原は、日常と連続する空間の先に待ち構えているわだかまりや翳りのような、ある緩やかだが誰もが避けえない「移りゆき」の質を、人びとの顔貌、身振り、そして風景のなかに見極めようとしている。時の経過にまつわる哀切さの色とかたちは、決して一様ではない。取り返しがつかず、後戻りのできない出来事が与える影響のインパクトは多層的な様態を成すのであり、それに触れることはつねに残酷なことだ。この写真と映画の連作はかかる残酷さを親しい者と共有することの意味を、たえず繊細に問いかけているのである。

|

| Copyright(c) 2009 third district gallery All Right Reserved | ▲ ページトップへ |